CHARIVARIS

Anne-MarIe BELLENGUEZ

Le "charivari", selon la définition qu'en donne l'abbé Jean Bonnecaze, curé béarnais du XVIII e siècle, est :

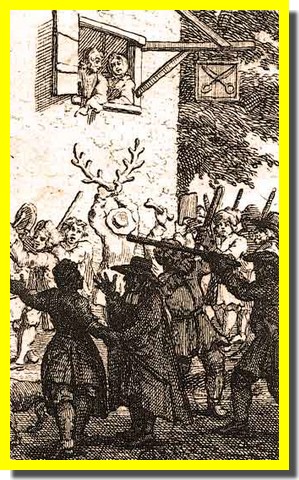

"un bruit confus, tumultueux et désagréable d'une assemblée de gens qui crient de manière bouffonne et font du tumulte avec des poëles, chaudrons, des cors et des tambours pour faire quelque sorte de confusion à ceux qui se marient en secondes noces."

Charivari : "concert burlesque et tumultueux qu'on donne à des personnes qui ont excité un mécontentement", dit le Littré.

L'église a, de tous temps, encouragé la réprobation aux remariages des veufs et accepté que soient sanctionnés les remariages.

Ceci pour maintenir un bon équilibre social, et quelques règles sont à respecter:

- Une veuve se doit d'accepter sa destinée, de mener une vie austère et de ne pas se poser en rivale des jeunes filles.

- Quant aux veufs, s'ils entrent en concurrence avec les jeunes gens à marier, où ceux-ci pourront-ils trouver une épouse ?

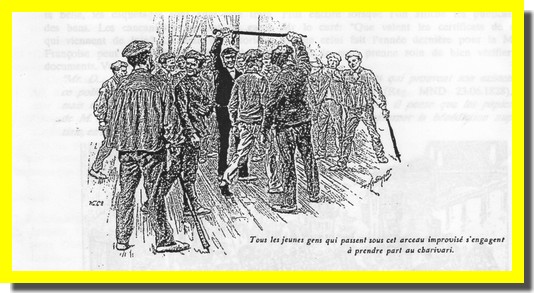

- Ne parlons pas des unions tardives qui ne peuvent être dans le plan du Créateur. Elles seront infécondes et constituent un mauvais exemple.La jeunesse de la ville pourra donc, dans la plus grande impunité se défouler à coeur joie à l'occasion d'un remariage et quel qu'en soit le prétexte : différence d'âge, de fortune ou de rang social. Tout d'abord, pour que le couple se rachète aux yeux de la communauté, il lui faudra payer à boire à la cantonade. On exigera un barricot de bon vin du pays, plus un ou deux jambons, et les agapes se dérouleront bruyamment sous les fenêtres du nouveau couple pendant quelques nuits. Et c'est à qui tapera ou criera le plus fort, animant une fête improvisée dont on s'amusera longtemps.

Mais parfois les esprits sont particulièrement échauffés et la plaisanterie dérape. L'épreuve à laquelle on soumet les nouveaux mariés vient à troubler l'ordre public.

Ce sont ces "charivaris" que les journaux nous rapportent.

En janvier 1829, et pendant huit jours au moins, la rue des Basques, à Bayonne, dès la tombée de la nuit, sera encombrée de gens. Les autorités s'indignent; "la circulation des attelages y est impossible..., une populace en guenilles encombre les rues, chantent les chansons les plus obscènes ou débitent les discours les plus révoltants... c'est intolérable" (sic).

Il faut dire que ce mariage célébré à Bayonne le 16 janvier a soulevé beaucoup de commentaires. Imaginez que l'époux, un matelassier de Tarbes, un nommé Jacques Lacoste, a épousé en 4e noces une jeune bayonnaise de 27 ans plus jeune que lui !. Que de bruits courent sur l'origine du trépas ses trois autres femmes ! Chacun se fait une obligation de mettre en garde la mariée contre la malédiction qui pèse sur elle, et de manifester hautement sa réprobation...

Un autre charivari que l'on retrouve dans les journaux se déroule à Hastingues le 21 novembre 1764. C'est le mariage d'un laboureur, Mathieu Lacouture, veuf, et il causa un charivari particulièrement long?plus d'un mois semble-t-il.

Notre veuf a épousé une jeune fille de Came, et les jeunes gens de son village se déplacent en nombre pour déclancher un chahut monstre et prolongé. Ce mariage devait paraître vraiment mal assorti, puisque, chaque dimanche, le curé voit envahir son église "où les habitants des paroisses voisines s'étaient irréligieusement rendus".

Or, l'église d'Hastingues date du XIVe siècle et, en 1764, elle est fort délabrée. Déjà, en 1739, on parlait de travaux urgents à effectuer dans le sanctuaire, le plancher de la tribune étant à remplacer d'urgence. La visite de l'évêque de Dax, en 1756, ordonne ces travaux au curé Dubuc, lequel en reconnaît l'extrême nécessité mais se contente de constater que ses 750 ouailles ne disposent d'aucune ressource financière... Aussi, la tribune vétuste continue-t-elle de se dégrader et de s'user dangereusement.

Ce dimanche de "charivari" du 20 décembre 1764, les jeunes braillards venus en force piétinent et martèlent le sol en cadence lorsque dans un fracas épouvantable de craquements, de cris, de pleurs : "la tribune surchargée vint à crouler, dans laquelle chute nombre de personnes furent mortellement blessées. Et desquelles blessures est mort Pierre Lamberton" que le curé enterre ce même jour. C'est arrivé, commente le curé, "par un accident le plus funeste, sans doute par un effet de la justice de Dieu, à l'occasion d'un malheureux charivari..."

A Espelette, le 23 juin 1828 a lieu un autre charivari, si mémorable qu'un an après on en parlait encore dans le journal (automne 1829). C'est un étranger au village qui le déclancha. Cette fois, il ne semble pas qu'il s'agisse de remariage, les futurs époux ayant 27 et 24 ans ?.

La jeune Marie-Francoise et sa mère Gracianne Herboure tiennent au bourg d'Espelette l'auberge d'Erremuch, plus couramment appelée "chez la belle Marie". Comme on dit "si l'hôtesse est belle, le vin est bon", et les beaux yeux de Marie sont la meilleure publicité pour l'auberge. Il était dans l'ordre des choses qu'un jeune homme du village tombât amoureux du beau parti et les commères avaient toujours l'oeil sur la maison. Cependant, lorsqu'il fut dit qu'un monsieur de Paris, se prétendant propriétaire, avait promis mariage à la belle, les caquetages sont allés bon train. Plus encore lorsque l'on affiche les publications des bans. Les cancanières mettent en garde Mr le curé: "Que valent les certificats de ceux qui viennent de loin? Un acte de notoriété, comme celui fait l'année dernière pour la Marie-Françoise peut très facilement être falsifié. Que Mr le curé prenne soin de bien vérifier les documents.

Voici ce que rapporte le journal de l'an 1829 :

"Mr.D... se présente aux autorités du lieu, muni de certificats qui prouvent son existence politique et chrétienne. Mr le maire procède à l'état civil (Reg. MND 23.06. 1828) mais monsieur le curé se livre à quelques réflexions prudentes ; il pense que les papiers de M D. pourraient bien être faux et il juge à propos d'ajourner la bénédiction nuptiale en attendant des renseignements plus authentiques?"

Un autre charivari que l'on retrouve dans les journaux se déroule à Hastingues le 21 novembre 1764. C'est le mariage d'un laboureur, Mathieu Lacouture, veuf, et il causa un charivari particulièrement long?plus d'un mois semble-t-il. Notre veuf a épousé une jeune fille de Came, et les jeunes gens de son village se déplacent en nombre pour déclancher un chahut monstre et prolongé. Ce mariage devait paraître vraiment mal assorti, puisque, chaque dimanche, le curé voit envahir son église "où les habitants des paroisses voisines s'étaient irréligieusement rendus".

Or, l'église d'Hastingues date du XIVe siècle et, en 1764, elle est fort délabrée. Déjà, en 1739, on parle de travaux urgents à effectuer dans le sanctuaire, le plancher de la tribune étant à remplacer d'urgence. La visite de l'évêque de Dax, en 1756, ordonne ces travaux au curé Dubuc, lequel en reconnaît l'extrême nécessité mais se contente de constater que ses 750 ouailles ne disposent d'aucune ressource financière... Aussi, la tribune vétuste continue-t-elle de se dégrader et de s'user dangereusement.

Ce dimanche de "charivari" du 20 décembre 1764, les jeunes braillards venus en force piétinent et martèlent le sol en cadence lorsque dans un fracas épouvantable de craquements, de cris, de pleurs : "la tribune surchargée vint à crouler, dans laquelle chute nombre de personnes furent mortellement blessées. Et desquelles blessures est mort Pierre Lamberton" que le curé enterre ce même jour. C'est arrivé, commente le curé, "par un accident le plus funeste, sans doute par un effet de la justice de Dieu, à l'occasion d'un malheureux charivari..."

A Espelette, le 23 juin 1828 a lieu un autre charivari, si mémorable qu'un an après on en parlait encore dans le journal (automne 1829). C'est un étranger au village qui le déclancha. Cette fois, il ne semble pas qu'il s'agisse de remariage, les futurs époux ayant 27 et 24 ans ?.

La jeune Marie-Francoise et sa mère Gracianne Herboure tiennent au bourg d'Espelette l'auberge d'Erremuch, plus couramment appelée "chez la belle Marie". Comme on dit "si l'hôtesse est belle, le vin est bon", et les beaux yeux de Marie sont la meilleure publicité pour l'auberge. Il était dans l'ordre des choses qu'un jeune homme du village tombât amoureux du beau parti et les commères avaient toujours l'oeil sur la maison. Cependant, lorsqu'il fut dit qu'un monsieur de Paris, se prétendant propriétaire, avait promis mariage à la belle, les caquetages sont allés bon train. Plus encore lorsque l'on affiche les publications des bans. Les cancanières mettent en garde Mr le curé: "Que valent les certificats de ceux qui viennent de loin? Un acte de notoriété, comme celui fait l'année dernière pour la Marie-Françoise peut très facilement être falsifié. Que Mr le curé prenne soin de bien vérifier les documents.

Voici ce que rapporte le journal de l'an 1829 :

"Mr.D... se présente aux autorités du lieu, muni de certificats qui prouvent son existence politique et chrétienne. Mr le maire procède à l'état civil (Reg. MND 23.06. 1828) mais monsieur le curé se livre à quelques réflexions prudentes ; il pense que les papiers de M D. pourraient bien être faux et il juge à propos d'ajourner la bénédiction nuptiale en attendant des renseignements plus authentiques?"

On imagine que c'est en plein charivari quc s'arrête la discussion avec le curé.

"Les fiancés espèrent trouver au-delà des Pyrénées un ministre plus complaisant : Ils franchissent la frontière mais cette fois-ci les moines d'Espagne se montrent inébranlables dans leurs principes et refusent de les bénir:

M D. va faire part de ses contrariétés à Mgr l'évêque de Bayonne et se placer sous sa protection. Monseigneur veut s'assurer de la qualité d catholique du réclamant que rien ne parait établir jusque là. Le couple fiancé ennuyé d'attendre, se rend auprès du ministre du culte protestant. M Pytt les reçoit dans son temple el les unit ".(Le temple en question doit être la maison "Temploa" qui se trouve dans le bas d'Espelette, près du ruisseau).

Le petit noyau de protestants qui se trouvait à Espelette observait généralement une discrétion ouatée dans l'exercice de son culte et se faisait oublier devant le faste cath

olique. Chacun restait à sa place.

Mais au retour du couple renégat, la publicité qui avait été faite autour de leur union déclancha des huées et des mouvements de foule. Avec des vociférations aux relents de guerre sainte, un méchant charivari se réinstalle, avec en prime une chasse à tout huguenot et que le journal nous rapporte :

"Le peuple dEspelette, informé de l'apostasie s'indigne d'un genre de scandale nouveau dans nos contrées. Des groupes d'hommes el de femmes, dont la colonne est conduite par une grosse paysanne, l'oracle du lieu, vont à la rencontre des époux, chacun est armé des instruments de fer les plus sonores de sa cuisine ; les nouveaux époux arrivent, accompagnés de ce cortège bruyant et furieux, insultés et maltraités. Ces tristes scènes se renouvellent pendant plus d'un mois, sous les fenêlres de Belle Marie, sans que l'autorité locale ait pu y mettre un frein,et le signe de raliement de cette gente fanatique est : Gomberti, Gomberti : De là, des mandats d'amener lancés par M le procureur du roi de Bayonne contre plusieurs de ces acteurs comico-tragiques."

Voici ce qu'écrit à ce sujet en 1828 M. Leblanc, chevalier de la Légion d'Honneur, adjoint au maire d'Espelette au procureur du roi de Bayonne :

au procureur du roi de Bayonne :

"Malgré toutes les instructions que vous avez eu la bonté de donner, il m'est impossible de pouvoir venir à bout de comprimer les esprits. Non contents qu'une partie de la famille qu'ils ont persécutée ait été obligée de partir, ils prétendent et croient qu'il y a dans la commune d'autres protestants qui doivent la quitter. Ces protestants, qui sont ceux qui veulent faire règner l'ordre, ont aussi leur chanson."

Il se plaint de ne point être secondé par la gendarmerie. Il n'a pour tout soutien que M. Castelpers, (s'agit-il du général de ce nom?). Comme on le voit, c'est toute la famille des époux qui a été longuement et cruellement persécutée au point de quitter le village.Cependant, tout est bien qui bien finit:

Mr le curé a prêché pour engager ses paroissiens à cesser ces scènes scandaleuses, tout en leur assurant que le couple a reçu la confirmation el la bénédiction de Mgr l'évêque de Montpellier el les époux paraissent maintenant filer ensemble el en paix des jours plus heureux que ne le faisait présager la sombre aurore de leur union:

Une petite fille est venue égayer le foyer le 25 avril 1829 : Marie-Zélie Denis, née de Victor Denis et de Marie-Francoise. Mais le couple ne tenait pas à rester à Espelette et c'est à Bayonne que l'on retrouve Pierre-Victor Denis en 1846, il est dit propriétaire rentier.-

NOTES GÉNÉALOGIQUES :

. Jacques LACOSTE °Tarbes 1760 et Marguerite PECASTAING °Saubrigues ca 1797. Témoin Dominique Lacoste frère de l'époux âgé de 64 ans. Jacques Lacoste, 30 ans, neveu de l'époux (cf. Mariage 1829 Bayonne).

. Mathieu LACOUTURE, fils majeur de Jean Lacouture, laboureur de Hastingues, et de Charlotte DARTHES, veuf de feu Elizabeth PETRAU, épouse Gracie SUBAROTS fille de Pierre SUBAROTS et de de Cracie HAYEDOT, de Came.

. Marie FRANCOISE, fille de feu Jean Françoise, propriétaire de la maison d'Erremunch, et de dame Gracianne HERBOURE, née au dit lieu d'Espelette dans le courant du mois d'octobre 1804, ainsi qu'il résulte d'une enquête faite à défaut d'acte de naissance, par le juge de paix, le 9.07.1827, enregistré à St-Jean-de-Luz le 12 du même mois par Horcat.

. Pierre- Victor DENIS, propriétaire à Versailles, né le 2 plusiose an XII, fils de Jean-Pierre Denis, ancien boucher et de Marie- Victoire-Adelaïde LEBOEUF propriétaires, les deux décédés à Versailles les 15.03.1820 et 1.07.1824. L'affichage du mariage a lieu à Paris, sa dernière résidence.